La nouvelle Assemblée est encore moins représentative des Français que ne l'était la précédente

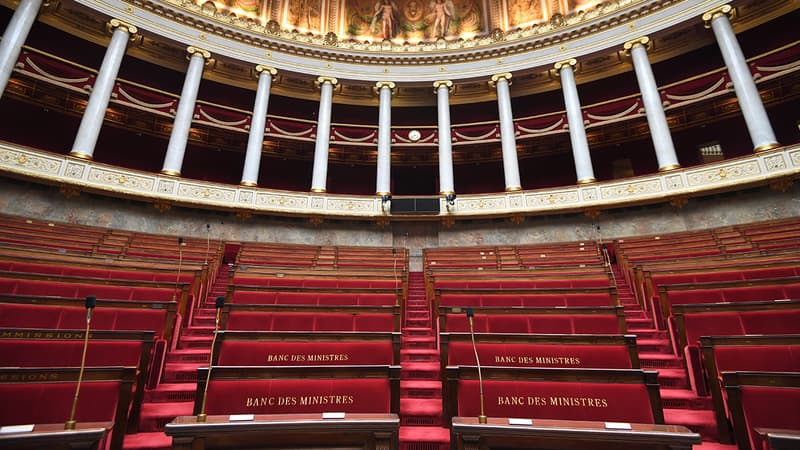

Vue de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. - AFP

Nicolas Framont est sociologue. Cofondateur du magazine de critique sociale Frustration, il est l'auteur de Les candidats du système. Sociologie du conflit d'intérêts en politique (éd. Le Bord de l'eau) et de Les citoyens ont de bonnes raisons de ne pas voter (éd. Le Bord de l'eau).

"La nouvelle Assemblée est encore moins représentative que ne l'était la précédente. C'est dire. Avec une nuance près: il y a une indéniable avancée en terme de représentation des femmes (de 155 en 2012 à 233 députés femmes aujourd'hui, ndlr). Ce n'est pas encore la parité mais on s'en rapproche. Mais sinon, pour ce qui est de la représentation de la société française, on a une composition de l'Assemblée nationale qui est encore plus élitiste qu'avant: elle correspond encore plus aux sphères supérieures de la société et encore moins qu'avant aux classes moyennes et populaires. On voit par exemple qu'il n'y a plus aucun ouvrier. Leur nombre était en baisse régulière depuis les années 50, mais là, ils ont totalement disparu de l'Assemblée alors qu'ils représentent près d'un quart de la population.

De l'autre côté il y a une surreprésentation des cadres et professions intellectuelles supérieures, qui représentent l'énorme majorité de l'Assemblée alors qu'ils ne représentent que moins de 10% de la population. Même chose pour les chefs d'entreprises, qui sont plus nombreux à l'Assemblée qu'ils ne le sont dans la population.

On a aussi une surreprésentation des diplômés des grandes écoles, des gens qui ont des profils très favorisés. Dans la mandature précédente il y avait déjà une minorité d'ouvriers et d'employés et une majorité de cadres, mais cela a encore augmenté aujourd'hui.

"Une inégalité d'accès à la politique"

Cela s'explique par une inégalité d'accès à la politique. En France, quand on est ouvrier ou employé - soit une grosse moitié de la population -, on n'a pas toutes les cartes pour pouvoir être candidat. Le plus flagrant, c'est sur la question financière. Pour financer une campagne pour les législatives il faut avoir des fonds propres, et avoir du patrimoine peut vous aider à décrocher un emprunt. Donc si vous n'avez pas un revenu ou un statut stable vous ne pouvez pas avoir de prêt, quand bien même vous appartenez à un grande organisation politique.

D'une manière générale, on constate un embourgeoisement dans la composition des partis, en particulier au PS. En 2012, la moitié des adhérents au Parti socialiste étaient des cadres. Les gens qui s'engagent en politique sont de plus en plus issus des classes supérieures. Pour s'engager, il faut du temps et de l'aisance financière. A mesure que les inégalités augmentent et qu'une partie de la population se précarise, l'accès à l'engagement politique est de moins en moins fort chez les classes populaires. Ce n'est pas une question de rejet ou de désintérêt de la politique, c'est vraiment une question d'accès à la politique.

Cela tient aussi beaucoup au mouvement La République en marche, qui a de toute façon attiré les cadres supérieurs et les chefs d'entreprises, et dont le discours est clairement orienté vers ces catégories-là. Quand Macron parle de son 'projet', il reprend un terme utilisé par les cadres du secteur privé.

"Un impact sur les mesures qui vont être prises"

Cela pose évidemment problème, parce que la composition professionnelle de l'Assemblée a un impact sur les mesures qui vont être prises. Quand vous êtes positionnés dans une certaine fraction de la société, vous avez des idéaux et des intérêts qui ne sont pas les mêmes que le reste de la population.

Il y a pour moi deux points qui peuvent poser problème à cet égard. C'est d'abord la question du droit du travail. Les cadres supérieurs et professions libérales vont légiférer sur des mesures qui n'auront pas d'impact sur leur propre vie ou celle de leur entourage. Les 41 chefs d'entreprises députés LREM vont plutôt souhaiter un assouplissement du code du travail, car c'est conforme à leurs intérêts.

L'autre point, c'est la question de la fiscalité. Selon le groupe social dont vous faites partie, vous aurez tendance à vouloir vous exonérer de certains arbitrages sur la réforme de la fiscalité. La suppression de l'ISF sur la part financière du patrimoine ne parle qu'à une fraction de la population: la plus aisée. Si la constitution prévoit que l'Assemblée soit représentative, c'est justement pour éviter d'avoir ces effets de déformation de l'intérêt général au profit d'un intérêt particulier."